2021/04/16更新しました。

青森県は「おいしい水」が湧き出るところが何ヶ所かあります。

たいてい、山の中で八甲田や岩木山などにもありますが、きょうは弘前市郊外・大沢地区にある「堂ケ平(どうがたい)の桂清水(かつらしみず)」を紹介しましょう。

スポンサーリンク

桂清水とは?

弘前市の南部・大沢地区の山道を登った先にあります。

大沢地区はりんご園が広がる、のどかな農村。

大沢地区は少し前まで、おしらさまを信仰するお宅が何軒もあって、 民俗の本に掲載されたことがあり、知られていました。

若者が多かったかつての時代は、獅子踊りが盛んだったそうです。

いまも継承されていることでしょう。

ねぷた祭りでは地区の結束が固いような印象です。

桂清水は大沢集落からリンゴ園を抜けて、山へ行きます。

道はコンクリートのところもありますが、ところどころは未舗装の砂利道。

ドライビングテクニックが少し必要です。

きれいな山の紅葉を眺めながら行くと、やがて行き止まり。そこが桂清水の場所です。

名水堂ヶ平・桂清水

藩政時代は修験場だったと伝えられています。

場所は電車を利用のときは、弘南鉄道「つがるおおさわ」で下車しますが、そこからだいぶ山のなかに進むので、実際は車でないと、なかなか行くことができません。

クマに注意

人家のない山の中ですし、数年前に大沢集落の方がクリ畑で収穫作業中に、クマに襲われたことがありました。

70代の女性は頭をクマの鋭い爪で、大けがをしたのです。

11月はまだ冬眠前ですから、できればクマよけの鈴やラジオを持ったほうがいいかもしれません。

さて、桂清水は名水として、民謡に唄われるほど。

「桂清水の水を飲むと、80バサマも若くなる」

民謡『どだればち』の歌詞。

桂清水の名前の通りに桂の木の根元から湧き出ています。

龍神が宿る桂の木

龍の神さまが宿る名水です。

大沢集落の人たちがずっと守り、管理してきました。

水量もけっこう多い。

水の味は、すーっと体に沁みわたる感じ。

癖がなく、まろやかです。

家人は、毎月のように汲みにきて、水道水はあまり飲みません。

どだればちの唄のような若返り効果は期待できませんが、健康でいられるのは桂清水のお蔭かもしれませんね。有難いことです。

とても人気のある名水なので、土日は行列ができることも!

この日はひっそりと静まり返っていました。

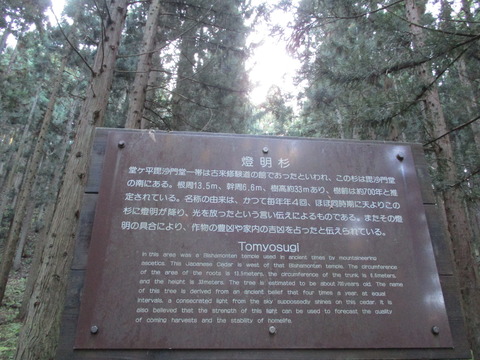

燈明杉

昆沙門堂の南に巨木の杉「燈明杉」があるので、行ってみます。

家人は水を汲むのに忙しいので、独りでお参りに。

山ノ神の祠

山中にならぶ赤い鳥居はまるで横溝正史の世界のようで、金田一耕介がひょっこり現れそう……。

この鳥居をくぐって山ノ神にお参りしましたが、燈明杉は水を汲む所から山に向かって、右のほう。

前にもお参りしたのに、迷いました(-_-;)

修験場ですから、祠がたくさんあり、天狗もでそうな雰囲気でした。

人っ子ひとりいません。

クマがいつ出るかと思うと、恐怖心にかられます。

しかもぬれ落ち葉のため、足下はすべりやすく、足が弱い私は気が抜けません。

それでも登って行くと、大きな木がありました!

立派な杉です。

何本も枝分かれして、幹は太い。

午後2時ころでした。

陽が当たって、神々しいような気がしたのです。

祠のすぐ向こうにある杉。

空気が澄みきって、森林浴に最適でした。

ところで周囲は丘のようになっていたから、てっきりこの木だろうと考えたのですが……。

でも、後で検索して画像を確認したら、違うみたい。

本物は周囲に柵があるようです。

数年前に行ったのに、辿りつけなくて、残念です。

夫は水を汲み終えたら、私を忘れて自分だけで帰ってしまうかもしれないので、急いで下山。

秋の夕暮は早いので、徒歩では大沢集落に着く前に暗くなりそう。

水源地を守ろう

こちらの水源地は地元の方が管理しています。

北海道の水源地は中国の資本によって買われているという話を聞ききますから、ずっとこのまま日本のものであって欲しい。

水が豊富で木々が美しい青森の財産は、やはり自然と地域を守る人です。

桂の木の根元にも赤い鳥居。

苔が神秘的な雰囲気をかもしだしています。

桂清水から汲んだお水は、ひと月くらいなら常温で保管できます。

それ以上置くと、かびなどの心配があり、その点だけ注意が必要。

それにしても、天然そのままの水でミネラル分たっぷり!

ただし冬は行くことができません。

山の雪どけのころ、5月の連休頃から車が通行できたら、また、出かけたい所です。

今度はぜひ、本物の燈明杉に会いに。

まとめ

弘前市の郊外にある堂ヶ平桂清水をお伝えしました。

弘前は自然が豊かに残されて、古い信仰や神社仏閣のたたずまいを今に伝えています。

美しいりんご園の農村風景と名水は、津軽の魅力の一つです。

関連記事はいかがですか。

スポンサーリンク